伝統工芸彫刻

江戸時代中期、瑞泉寺本堂再建のおり、本堂彫刻のため、京都本願寺より、御用彫刻師・前川三四郎が派遣(命じて出向かせること)され、このとき地元大工・番匠屋九代七左衛門ら四人がこれに参加し、前川三四郎について彫刻の技法を本格的に習ったのが井波彫刻の始まりです。

以後、その門流が江戸時代末期頃まで主に神社仏閣彫刻などにその技法を競っていました。明治時代に入ってから寺院欄間に工夫をこらして新しい住宅用の井波欄間の形態が整えられ、昭和に入ってからも、寺社彫刻は活発で、東本願寺・東京築地本願寺・日光東照宮など全国各地の寺社・仏閣の彫刻を数多く手がけ、それと並行して一般住宅欄間・獅子頭など・置物にも力が注がれました。

江戸時代中期、瑞泉寺本堂再建のおり、本堂彫刻のため、京都本願寺より、御用彫刻師・前川三四郎が派遣(命じて出向かせること)され、このとき地元大工・番匠屋九代七左衛門ら四人がこれに参加し、前川三四郎について彫刻の技法を本格的に習ったのが井波彫刻の始まりです。

以後、その門流が江戸時代末期頃まで主に神社仏閣彫刻などにその技法を競っていました。明治時代に入ってから寺院欄間に工夫をこらして新しい住宅用の井波欄間の形態が整えられ、昭和に入ってからも、寺社彫刻は活発で、東本願寺・東京築地本願寺・日光東照宮など全国各地の寺社・仏閣の彫刻を数多く手がけ、それと並行して一般住宅欄間・獅子頭など・置物にも力が注がれました。

現在、名工らの子孫によって受け継がれてきた伝統ある「井波彫刻」は時代の流れとともに豪華さを誇った寺社彫刻から民家の室内彫刻へと多くは移り変わっており、なかでも住宅欄間はその主力となっています。

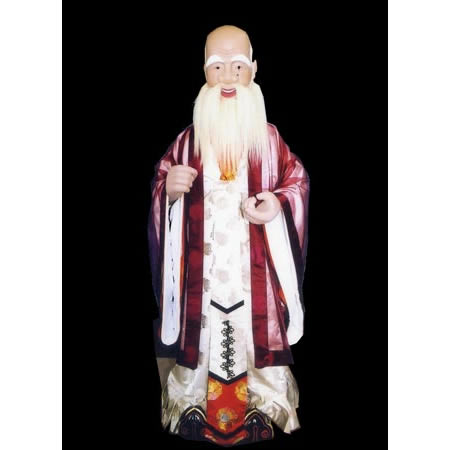

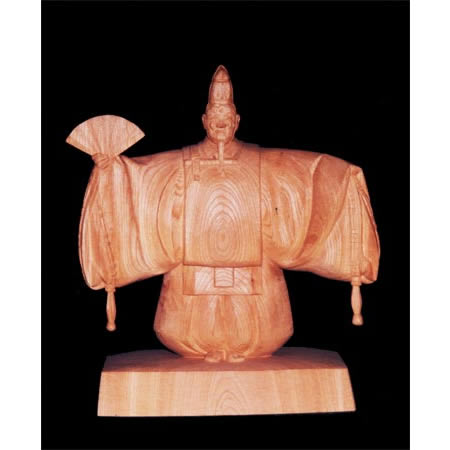

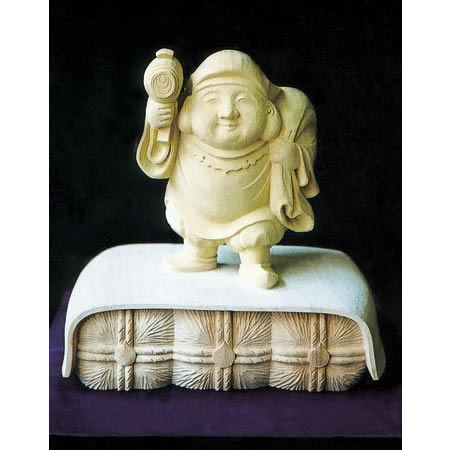

過去250年にわたって、培われてきた技術の集積がいま伝統となって欄間をはじめ獅子頭・天神様・衝立・パネルなどからうかがえます。

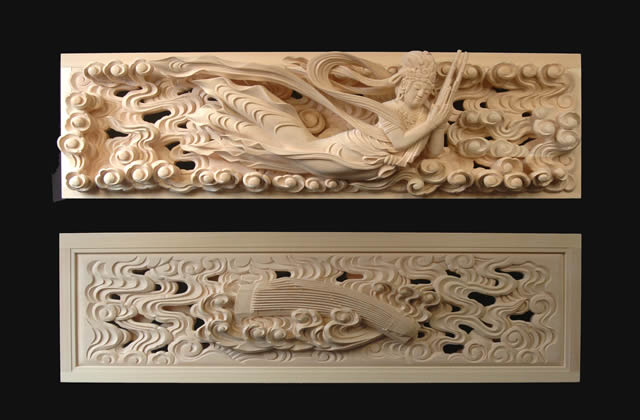

欄間

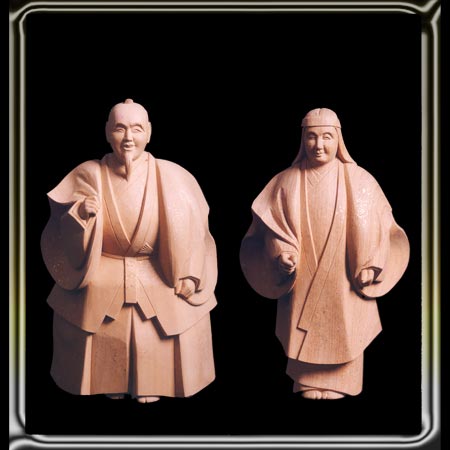

天神様

獅子頭

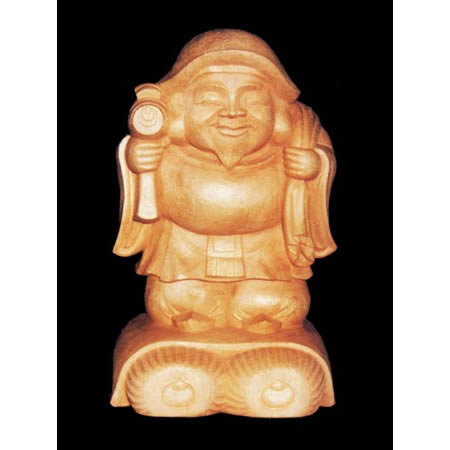

七福神・他

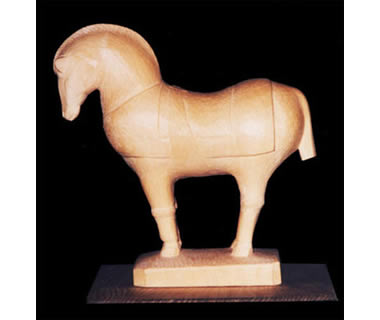

干支・動物